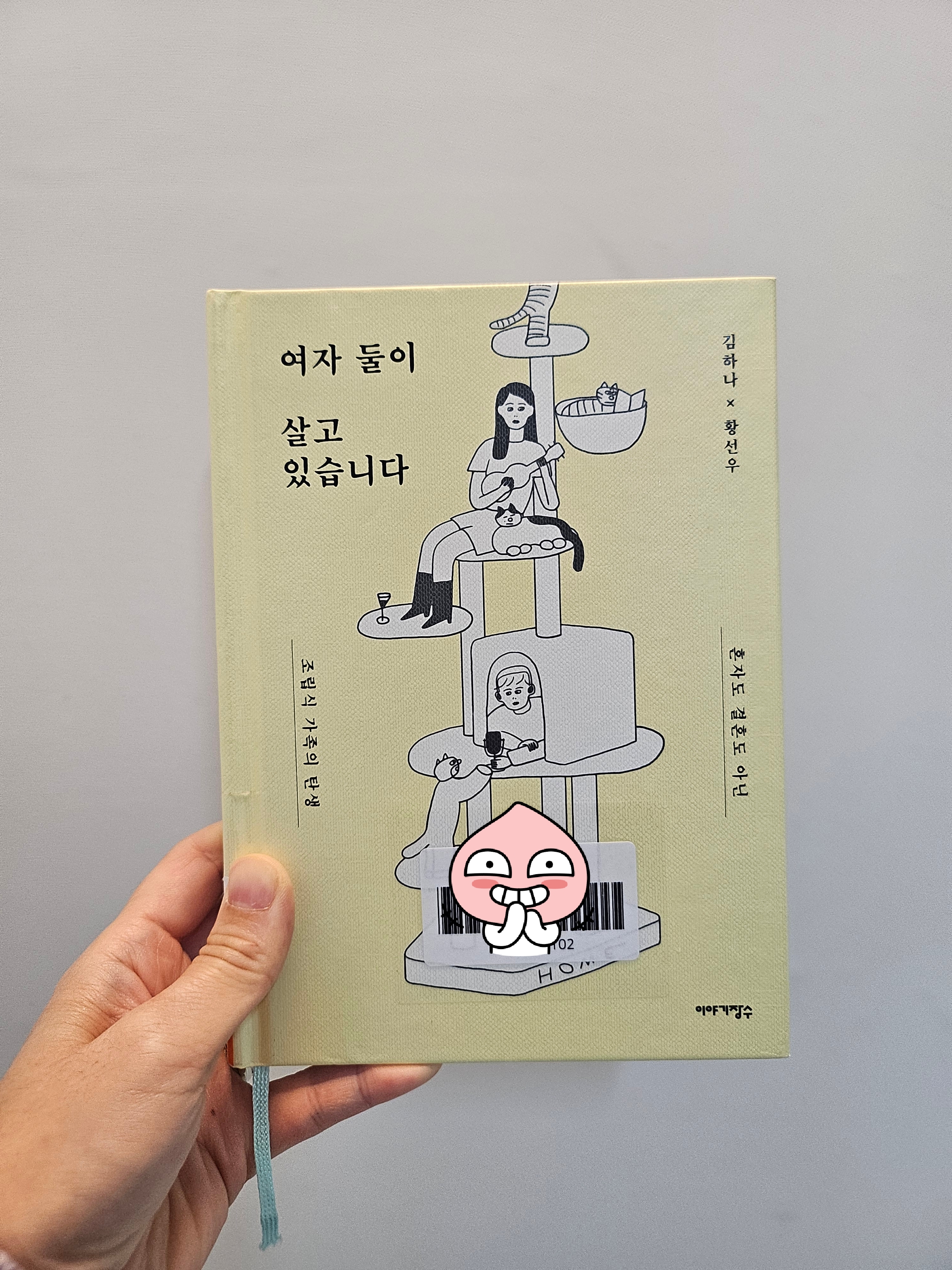

여자 둘이 살고 있습니다/김하나, 황선우 지음

1. 들어가면서

책을 보게 된 계기는 '김하나'라는 카피라이터 때문이었다. 미래엔 교과서에 실린 '힘들 때 힘을 빼면 힘이 생긴다'라는 세바시 강연 내용을 학생들과 공부하다가 갑자기 한 학생이 동거인이 여자인 이유는 그녀의 성 정체성과 관련이 있는 게 아니냐는 의문을 제기한 것이다. 정상가족, 즉 남자와 여자가 한 가족을 이루어야 하는데 성 정체성으로 인해 동성의 가족을 이루고 있는 것이 아니냐는 것이다. 나는 그럴 수도 있고 아닐 수도 있지 않겠냐고 설명하면서도 '40대 중반에도 친구랑 같이 살 수도 있지 않나.'라는 의문이 들었다. 물론 친구랑 같이 사는 가족의 형태는 결혼을 하기 전의 임시 상태에 해당한다고 생각하겠지만 요즘엔 결혼의 적령기도, 선택 여부도 달라졌기에 가족의 형태가 달라져도 이상할 게 없다. 그러던 와중에 도서관에서 우연히 김하나의 책을 만났다.

2. 여자 둘이 살고 있습니다

저자 '김하나'는 결혼할 만큼 열렬히 사랑하는 남자도 없었고, 그렇다고 혼자 살기에는 외롭다고 생각했다. 그래서 어느날 우연히 알게 된 '황선우'라는 사람에 대해 궁금증이 생겼고 그녀의 취향, 사회생활 등이 여러모로 본인과 잘 맞을 것이라 생각하여 함께 사는 것을 제안한다. 혼자서라면 엄두도 못낼 서울의 30평대 아파트를 덜컥 매매로 계약하고 'W2C6'(여자 둘, 고양이 여섯 마리)이라는 가족의 형태로 살아가기 시작한다.

사랑은 없지만 우정은 있는 가족의 형태는 어떨까. 집안일 때문에 싸우는 하나와 선우를 보며 어느 가정이든 다 똑같다는 생각을 했다. 문득 대학교 기숙사 생활도 떠올랐는데 룸메이트의 라이프스타일과 청결함의 정도가 나와 달라 힘들었던 기억도 난다. 아내도 남편도 없는데 하나와 선우는 한 사람은 쫓아가서 따지고, 한 사람은 저 멀리 도망가기 바쁘다. 결국 요리 전담자와 청소 전담자로 집안일을 나눠 살아가지만 자로 잰 듯 똑같을 수는 없고 집에 있는 시간이 더 길고 좀더 깔끔한 사람이 노동을 더 하는 전개로 이어진다. 아이가 없는 대신 6마리의 고양이가 있는데 고양이 주인을 집사라고 이야기할 만큼 고양이를 키우는 데 여간 품이 많이 드는 게 아니다. 평생 갓난아이를 키우는 것처럼 밥 주고 치우고 놀아줘야하고, 노묘가 된 고양이가 무지개 다리를 건널 때까지 살뜰히 보살피는 것도 무거운 책임감이 느껴진다. 두 사람의 관계도 돈독한데 요리 전담자가 집을 떠나 있으면 동거인의 식사를 걱정하고, 다친 동거인의 병원 생활을 돕는 보호자의 역할도 하며 두 사람이 상호보완적인 관계로 살아가는 것을 볼 때에 이러한 가족의 형태가 전혀 이상하지 않다는 생각이 들었다.

책을 펴자마자 드라마 '멜로가 체질'이 떠올랐다. 세 명의 친구(+딸, 남동생)가 가족의 형태로 살아간다. 그녀들은 거실 소파에 앉아 맥주캔을 하나씩 마시며 자신의 인생을 푸념하기도 하고 연애 얘기도 하며 따뜻한 시간을 갖는다. 미혼모인 친구가 키우는 딸은 아빠가 없는 그늘보다는 이모들의 친구가 되어줄 정도로 성숙한 모습을 보인다. 정상가족과는 먼 티비 속 드라마의 설정인데도 불구하고 그러한 가족 형태가 부러운 건 사실이다. 내 마음을 이해해주는 친구들과 함께 하는 삶은 얼마나 위로가 될까. 어릴 때 꿈꿔왔던 안전한 둥지 같은 곳일 테다. 그럼에도 우리는 그들을 일시적인 가족의 형태로 본다. 친구가 사랑하는 사람을 만나 뒤늦게 결혼을 할 수도 있고, 잘 맞다고 생각했던 친구 관계도 한 순간에 틀어지면 다시 따로 살 수도 있다고 생각하기 때문이다. 물론 맞다. 그러나 그것은 정상가족의 형태도 언제나 겪을 수 있는 위기 상황이 아닐까.

3. 책을 덮으며

아직 미혼인 친구들에게 책을 소개하니 이미 코로나 즈음하여 유행했던 책이라고 한다. 코로나. 이름만 들어도 무시무시한 전염병. 그 때 1인 가정이 얼마나 위태로웠을지 상상만으로는 가늠이 안 된다. 외식도 2인, 4인, 6인 제한을 두던 삼엄한 그 때에 한 집에 살고 있는 가족만이 유일하게 무장해제하고 만날 수 있지 않았나. 그 때에 이 책이 유행했다니 나만 뒷북이 아닐 수 없다. 오랜 시간 동안 인간은 무리를 지어 사는 동물이었고, 현대 인간은 사랑만으로는 가정을 이룰 유인 동기를 갖지 못하는 이 때에 동성의 친구는 새로운 대안이 되어 가족의 형태를 만들어 주었을 것이다.

그럼에도 이러한 가족 형태를 걱정하는 것은 전통적으로 가족이라는 사회적 관계가 오랫동안 국가의 안전망 역할을 담당했기 때문이다. 아이를 양육하고 노인을 봉양하는 가족의 형태. 하지만 경제적, 사회적인 이유로 더이상 가족을 형성하지 않으려 하는 움직임 때문에 전세계적으로 저출산과 고령화의 문제가 크게 떠오르고 있다. 또한 유대 관계의 결핍으로 인한 1인 가정의 우울증, 혹은 고독사의 문제도 발생하고 있다. 그렇다면 이제 국가가 가족이 담당해오던 안전망 역할을 대신 수행해야 하지 않을까. 또한 정상가족이라는 이데올로기로 그렇지 않은 가족의 형태를 인정하지 않는 풍토를 바꿔나가야만 오히려 출산률이 늘어날 수도 있을 것이다. 하지만 당장 풀어나가기엔 정책적으로나 인식적으로나 매우 어려운 문제이기에 이 책이 많은 사람들의 각광을 받지 않았나 싶다.